SYMBOL OF THE ASCENT TO POWER, WHEN BONAPARTE BECAME FIRST CONSUL, AND THEN NAPOLEON, the sword that accompanied him from the Consulate to the Hundred Days, offered to Emmanuel de Grouchy, the last Marshal of France appointed under the First Empire. Public auction: TENTATION° 3 Thursday, May 22, 2025 - 6 p.m Drouot - room 9: Giquello et associés

SYMBOL OF ASCENSION TO POWER, WHEN BONAPARTE BECAME FIRST CONSUL, THEN NAPOLEON, the sword that accompanied him from the Consulate to the Hundred Days, offered to Emmanuel de Grouchy, the last Marshal of the Empire.

"There are only two powers in the world: the sword and the mind..." Napoleon Bonaparte (LAS CASES Emmanuel. Memorial of Saint Helena, Paris 1823).

SYMBOLE DE L’ACCESSION AU POUVOIR, LORSQUE BONAPARTE DEVIENT PREMIER CONSUL, PUIS NAPOLÉON, le sabre l’ayant accompagné du Consulat aux Cent Jours, offert à Emmanuel de Grouchy, dernier Maréchal d’Empire.

« Il n’y a que deux puissances au monde : le sabre et l’esprit… » Napoléon Bonaparte (LAS CASES Emmanuel. Mémorial de Sainte-Hélène, Paris 1823).

Monture d'inspiration turque dite « à la Marengo » entièrement en vermeil. Croisière de forme losangique, H 6,9 cm, largeur 3,5 cm, épaisseur 2,7 cm. Elle est moulée en relief d'une tête de méduse coiffée de la tête du lion de Némée surmontée de deux branches de laurier avec une massue en arrière-plan. De part et d'autre, deux forts quillons inversés raccordés à la croisière par une grande palmette et chacun terminé sur le côté intérieur d'une tête de bélier courbée vers le bas, et sur l'extérieur d'une tête de chien d'inspiration mythologique tenant dans sa gueule un serpent relevé vers le haut. Le quillon arrière mesure environ 7,1 cm de haut, le quillon avant mesure environ 8,1 cm de haut. Calotte à courte-queue représentant un lion stylisé d'inspiration mythologique, tenant dans sa gueule un anneau de suspension. H de la calotte environ 9,8 cm, largeur environ 6 cm, épaisseur 2,7 cm. Largeur de l'anneau 1,9 cm, H de l'anneau 1,7 cm. À cet anneau de suspension, est attachée une triple gourmette qui se fixe en bas au quillon dirigé vers le haut. La calotte est fixée à la fusée de chaque côté au moyen d'une vis dorée. Fusée en bois à plaquettes de nacre filigranées de cannetilles d'argent doré. Les bords de la fusée sont complétés d'un jonc en vermeil de 3 mm de large.

Lame damas courbe à pans creux de 79 cm de long, dos à jonc, signée à fond or « Manufacture De Klingenthal Nal Coulaux Frères ». La soie de la lame porte le nom du graveur Isch et est datée An XI (23 septembre 1802 - 22 septembre 1803).

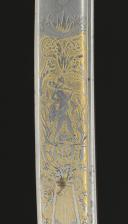

Sur la face avant, le premier tiers est richement gravé d'un décor au relief poli miroir à fond or. Au centre, un cartouche hexagonal représente le Premier Consul à cheval à la tête d'une armée avec un ciel nuageux et un dieu ailé tenant dans sa main une couronne civique. Au-dessus du cartouche, est représentée une déesse ailée à couronne civique, et en partie basse un globe terrestre sur fond de trophées militaires et de décor floral. Le deuxième tiers porte l'inscription en lettres damas « NAPOLÉON BONAPARTE ».

La face arrière est pareillement organisée, le cartouche central représente le dieu de la Guerre casqué et armé avec dans les cieux un soleil rayonnant, au-dessus du cartouche, un Hercule de profil tenant sur son épaule une massue, et en partie basse un globe terrestre sur fond de trophées militaires avec peau du lion de Némée servant de socle et sur le deuxième tiers de la lame, est inscrite dans le damas « PREMIER CONSUL ».

Fourreau est en bois gainé de galuchat gris avec couture à ressort en fils de cannetilles d'argent doré, à trois garnitures en vermeil et acier. Longueur totale 81,8 cm.

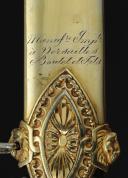

Chappe en vermeil à entrée de cuvette non débordant, la partie haute est lisse, gravée « Manufre Imple / à Versailles / Boutet et Fils ». En partie basse, la chappe est complétée d'un bracelet de bélière de forme ovoïde dont le centre est décoré d'une grande palmette bordée d'une moulure plate et séparée de la moulure extérieure par un décor ajouré. De part et d'autre du bracelet, un cartouche est décoré d'une tête de lion, le cartouche intérieur au sabre est muni d'un anneau de suspension. H de la chappe 12,4 cm, H du bracelet de bélière 6,7 cm, H des cartouches latéraux 2,2 cm, largeur extérieure de l'anneau 1,8 cm, H de l'anneau 1,6 cm, largeur de la chappe sur sa partie supérieure 3,8 cm, largeur totale du bracelet de bélière 5,2 cm.

Garniture du centre du fourreau en forme de bracelet de bélière identique au bracelet de la chappe. H du bracelet 6,8 cm, largeur 4,9 cm.

En partie basse du fourreau, une bouterolle de 23 cm de haut, est terminée par un dard en acier mouluré, H du dard 1,2 cm à son extrémité, H totale du dard 4 cm, largeur du dard 3,7 cm, épaisseur du dard en partie haute 4 mm et en partie basse 6 mm. Largeur de la bouterolle en partie haute 4,2 cm, et en partie basse 2,8 cm.

Bouterolle richement décorée de lyres, palmettes, fleurons, feuilles d'acanthe, dessins géométriques et en partie basse d'une suite d'écailles.

H totale de la bouterolle et du dard 24,2 cm.

France.

Premier Empire.

Le sabre est en bon état, la lame est légèrement épointée, les plaquettes de nacre sont complètes et d’origine, restaurées par collage, restauration réalisée par Monsieur Olivier Morel, restaurateur d’œuvre d’art (spécialiste en métaux), qui a consisté en un nettoyage, avec démontage de la poignée pour recoller les parties en nacre de la fusée, qui étaient fendues. Mais aucune de ces parties n’a été refaite, ni remplacée.

Le fourreau est en bon état, le galuchat est légèrement rétréci à ses extrémités avec quelques manques en partie basse, la couture à ressort est oxydée, la bouterolle comporte quelques manques latéraux d'environ 3 cm de haut à l'extérieur et 6 mm à l'intérieur.

NOTE

« Mon sabre est le garant de la paix publique » Napoléon Bonaparte

Assemblée des Anciens, palais des Tuilleries, 18 brumaire 1799

Ce sabre exceptionnel incarne à la fois une excellence « à la française », la mythique campagne d’Égypte, l’ascension de Napoléon Bonaparte et la naissance d’une légende. Si le bicorne est représentatif de sa silhouette, le sabre est le symbole le plus cher à Napoléon. Ce sabre l’a accompagné pendant toutes années de l’exercice de son pouvoir.

Objet historique de premier plan. Tant par son style directement issu de l’influence ottomane de la campagne d’Égypte, que par son appartenance historique.

Il est emblématique d’un nouveau style qui ne durera qu’une dizaine d’années et qui est intimement lié à la légende de Napoléon : « le style retour d’Égypte », avec des sabres désormais à “la Turque”. Il est d’une qualité exceptionnelle. Un parfait exemple de l’excellence à la française. C’est un véritable chef-d'œuvre, un travail d’orfèvre, réalisé par le plus prestigieux fourbisseur de l’époque.

Entre 1802 et 1803, Bonaparte commande ce sabre à Nicolas-Noël Boutet, « directeur-artiste » de la Manufacture de Versailles. Si les archives de cette Manufacture ont été détruites, la lame, forgée à la Manufacture de Klingenthal, gravée et signée « Isch Graveur An XI » (23 septembre 1802 - 22 septembre 1803), permet de dater la commande. Cette lame entièrement damasquinée avec, au centre de chacune des faces, une finition exceptionnelle qui laisse apparaître de manière subtile, dans un damas travaillé différemment, l’inscription « N BONAPARTE » d’un côté, et de l’autre « PREMIER CONSUL ». Il existe peu de lame de sabre portant ce type d’inscription. Certains généraux ont fait inscrire leur nom sur leurs sabres ; un sabre ayant appartenu au Roi Joseph Bonaparte, Roi de Naples (1806-1808), possède une lame de ce type avec l’inscription « J NAPOLÉON / ROI DE NAPLES », montée avec un sabre de fabrication italienne, actuellement conservé dans une collection privée.

Bonaparte est Premier Consul. Il s’adresse à Nicolas-Noël Boutet car celui-ci est réputé pour son travail d’exception. Un travail d’orfèvre. Il est d’ailleurs reconnu comme étant le plus grand arquebusier de son temps. Le directeur artiste de la manufacture de Versailles mis en chantier cette prestigieuse commande, elle fut terminée après que le Consulat ait cédé la place à l’Empire le 18 mai 1804, d’où la signature sur le fourreau : Manufacture Impériale de Versailles. Ce sabre à très certainement contenté le nouvel Empereur au delà de ses espérances, car il le conserva durant tout son règne impérial ! Il en commanda même un second exemplaire strictement identique, à l’exception, du décor du talon de la lame.

Ces deux sabres sont conservés par l’Empereur durant tout son règne, il ne s’en est séparés pour récompenser la loyauté ! L’un offert à un comte russe, le lieutenant général Pavel Andreevich Chouvalov, qui sauva la vie de l’Empereur lorsqu’il l’escorta pour son premier exil au printemps 1814. L’exemplaire présenté aujourd’hui, offert à Emmanuel de Grouchy, en remerciement de sa loyauté, lorsqu’il le nomma Maréchal de France en avril 1815.

PROVENANCE

Ce sabre provient en ligne directe de la seconde sœur du Maréchal Grouchy, Charlotte Félicité de Grouchy ( 1768-1844), épouse de Pierre Jean Georges Cabanis (1757-1808).

- puis de leur fille Geneviève Aminte Cabanis (1793-1876), épouse de Jean-Pierre Hecquet d'Orval (1783-1859)

- puis du fils de celle-ci Émile Hecquet d'Orval (1816-1887), époux de Cécile Marchand de la Martellière (1828-1900)

- puis du fils d'Émile, Fernand Hecquet d'Orval (1851-1911), époux de Joséphine Catherine Hupmann Von Valbella (1856-1920)

- puis le fils de Fernand, Honoré Hecquet d'Orval (1892-1950), époux de Annette Marie Josèphe Le Pelletier (1898-1980)

- puis la fille de Honoré, Nadine Hecquet d'Orval (1930-2005), épouse de Jean-Noël de Lipkowski (1920-1997)

HISTORIQUE DU SABRE

PRÉAMBULE : LA CAMPAGNE D’ÉGYPTE 1798-1801

Le bilan militaire et diplomatique est désastreux. Une armée composée des meilleurs soldats de la République s'est peu à peu volatilisée dans le désert ; l'Empire ottoman, allié traditionnel de la France, s'est tourné vers l'Angleterre.

Mais le bilan scientifique et artistique est exceptionnel. Le matériel rassemblé par les savants emmenés par Bonaparte, publié en vingt volumes entre 1809 et 1828, constitue une œuvre monumentale, connue sous le titre de "Description de l'Égypte". Toute l'égyptologie moderne en est issue. La découverte de la pierre de Rosette, à elle seule, permet en moins de vingt-cinq ans de déchiffrer l'écriture hiéroglyphique demeurée incompréhensible depuis plus de quatorze siècles.

Le pays lui-même n'est pas sans tirer des avantages de l'expédition. Les réformes opérées par Bonaparte durant son séjour, les réalisations laissées derrière eux par les Français, lui donnent une avance technique sur ses voisins qui favorise son relatif décollage des décennies suivantes.

Pour la France enfin, l'expédition fonde son influence culturelle dans la région, qui perdure durant tout le XIXème siècle.

18 BRUMAIRE AN VIII

Le coup d'État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799), souvent abrégé en coup d'État du 18 Brumaire, organisé par Emmanuel-Joseph Sieyès et exécuté par Napoléon Bonaparte, avec l'aide décisive de son frère Lucien, marque la fin du Directoire et de la Révolution française, et le début du Consulat.

Le 14 mai 1804, le Consulat cède la place au Premier Empire, qui est proclamé le 18 mai 1804.

BONAPARTE ET LE POUVOIR

Bonaparte, c’est l’ambition. Il a commencé à la ressentir dès la campagne d’Italie, puis il a voulu aller

porter un coup décisif en Égypte, et atteindre la puissance anglaise. C’est là qu’il a écrit sa légende, bien mieux qu’auparavant, bien mieux qu’ailleurs. Il devient le héros national grâce aux bulletins de victoire provenant de l’Orient. Lorsque les mauvaises nouvelles du Directoire lui arrivent, il décide de rentrer pour « chasser les avocats et prendre le gouvernement de la France ».

Bonaparte débarque à Fréjus le 9 octobre 1799. L’abbé Emmanuel-Joseph Sieyès pense qu’il faut changer de constitution. Le général Moreau lui recommande le général Bonaparte. En effet c’est, selon lui, l’homme de la situation pour mener à bien le coup d’État.

Sieyès s’adresse d’abord à Paul Barras, qui reste septique face à cette proposition. Barras s’adresse à Bonaparte et lui indique qu’il pense au général Bernouville comme Président de la nouvelle République, ce qui révolte Bonaparte. Lucien Bonaparte réunit chez lui Sieyès et son frère, Sieyès expose la Constitution qu’il envisage. Bonaparte l’interrompt et lui explique à son tour sa vision du nouveau pouvoir. Sieyès avoue à Lucien « Il MANŒUVRE comme sur le champ de bataille ! Mais je ne peux pas me passer de lui ».

Sieyès se charge de parler à des responsables du Conseil des Anciens. Bonaparte lui, consulte les militaires, en premier lieu ses plus fidèles généraux : Sébastiani, Leclerc, Murat ou le général Lebfevre à qui Bonaparte donne le sabre qu’il portait à la bataille des Pyramides, qui se rallient, enthousiasmés par ce projet. Le Ministre de la Police Joseph Fouché est lui aussi d’accord. Seul Bernadotte refuse d’adhérer au Coup d’État. Le général Moreau reste en retrait, ce qui lui vaudra la méfiance de Bonaparte par la suite. Méfiance qui rejaillira sur les proches du général Moreau, dont Grouchy.

Lorsque Bonaparte arrive aux Tuileries devant l’Assemblée des Anciens, il prête serment à la République et s’exclame « Mon sabre est le garant de la paix publique ».

Sieyès avoue à Lucien « il MANŒUVRE comme sur le champ de bataille ! Mais je ne peux pas me passer de lui ».

Sieyès se charge de parler à des responsables du Conseil des Anciens. Bonaparte lui consulte les militaires, en premier lieu ses plus fidèles généraux : Sébastiani, Leclerc, Murat, le général Lebfevre à qui Bonaparte donne le sabre qu’il portait à la bataille des Pyramides, se rallier enthousiasmé à ce projet, le Ministre de la Police Joseph Fouché et lui aussi d’accord, seul Bernadotte refuse d’adhérer au Coup d’État. Le général Moreau reste en retrait, ce qui lui vaudra la méfiance de Bonoprte par la suite, méfiance qui rejaillira sur les proches deu général Moreau, dont Grouchy

LES ARMES BLANCHES ET BONAPARTE

SYMBOLE DE L’ACCESSION AU POUVOIR

« Il n’y a que deux puissances au monde : le sabre et l’esprit… » Napoléon Bonaparte

Bonaparte a commandé de nombreuses armes à feu, pour lui mais aussi qu’il utilise régulièrement comme cadeau. Il affectionnait particulièrement les armes blanches, qui représentent la force et le pouvoir dans l’art de la guerre. Fin stratège politique, le nouveau Premier Consul, choisit de mettre en scène la représentation de sa fonction. Un habit écarlate, richement brodé de fils dorés, distingue la fonction de Consul. Un sabre matérialise l’exercice du pouvoir. Ce premier choix est remplacé par une épée ornée d’un ancien joyau royal, pour les raisons que Monsieur Bernard Chevalier, ancien conservateur général du Patrimoine et ancien directeur du Musée national des Châteaux de Malmaison et Bois-Préau, explique dans un article publié en avril 2011 : « À l’instar de la très riche épée réalisée en 1784 pour Louis XVI, Bonaparte devenu chef de l’État avec le titre de Premier Consul, souhaita se parer à son tour d’une arme d’apparat qu’il voulait porter lors des grandes cérémonies ; elle devait précise-t-il « être d’accord avec les usages et les formes civiles du costume consulaire et dessiné de manière à recevoir pour ornement le Régent et d’autres diamants d’un grand prix ».

Cette arme fit l’objet d’une commande officielle par un arrêté du 18 vendémiaire an X (10 octobre 1801) : « Le ministre de l’Intérieur fera faire pour le Premier Consul de la République un sabre sur la poignée duquel sera placé le diamant Le Régent avec l’assortiment de diamants qui sera jugé nécessaire».

Parfois considéré comme le plus beau diamant du monde, le Régent devait son nom à Philippe duc d’Orléans, Régent de France, qui en fit l’acquisition en 1717 ; volé en 1792 avec les joyaux de la Couronne, il fut retrouvé l’année suivante mais mis en gage dès 1797 auprès du banquier berlinois Treskow afin de financer la fameuse campagne d’Italie qui fit la gloire de Bonaparte ; il devait toujours s’en souvenir et considérait le Régent un peu comme son porte-bonheur.

Devenu Premier Consul, il parvint à le racheter le 3 ventôse an IX (22 février 1801) au banquier et fournisseur aux armées Joseph-Ignace Vanlerberghe qui l’avait reçu en garantie du Directoire ; il put ainsi le faire monter sur sa nouvelle arme. Le Moniteur universel du 20 brumaire an X (12 novembre 1801) confirme en effet que « Le diamant, dit le Régent, qui, pendant la révolution, avait été mis en gage, a été retiré par le gouvernement. Les dépositaires menaçaient de la vendre à un très bas prix, si les fonds qu’ils avaient avancés ne leur étaient rendus. Le diamant, le plus beau que l’on connaisse, a été jugé digne d’être mis sur la garde de l’épée, marque distinctive des premiers consuls. Le luxe et la parure des diamants ne conviennent, il est vrai, qu’aux femmes ; mais le Régent, par sa grandeur, sa beauté et sa rareté, fait exception ».

Au lieu du sabre initialement prévu, on réalisa une épée d’apparat dont la lame fut commandée à la célèbre manufacture d’armes de Versailles dirigée par Nicolas-Noël Boutet, la sertissure des pierreries au joaillier Marie-Etienne Nitot tandis que la poignée et les garnitures d’or du fourreau d’écaille furent confiés à l’orfèvre Jean-Baptiste-Claude Odiot ; il y représenta le caducée du Commerce, le miroir de la Prudence et le laurier de la Victoire. L’épée était ornée de quarante-deux brillants totalisant un poids de 254 carats 21/64 dont la pièce maîtresse était évidemment le Régent placé à la coquille qui était évalué à la somme énorme de six millions pour 136 carats 7/8 ; le procès-verbal de démontage des diamants dressé en 1812 détaille les autres pierreries dont certaines provenaient de confiscations révolutionnaires prises sur des émigrés.

L’épée dut être exécutée dans un temps extrêmement bref, car le Moniteur signale qu’il la portait lors des fêtes qui marquaient le deuxième anniversaire de sa prise de pouvoir, soit en novembre 1801. Il l’exhiba à nouveau lors de la proclamation officielle du Concordat qui se tint à Notre-Dame de Paris puis aux Tuileries le dimanche de Pâques 28 germinal an X (18 avril 1802) et surtout lors de la cérémonie du Sacre le 11 frimaire an XIII (2 décembre 1804) où on la distingue parfaitement sur le dessin de Jean-Baptiste Isabey représentant l’Empereur dans son petit habillement (Livre du Sacre, planche du petit habillement de l’Empereur).

Faisant l’objet de tous les soins, le Premier Chambellan de l’Empereur, Auguste-Laurent de Rémusat, régla le 17 octobre 1807 à l’orfèvre Martin-Guillaume Biennais une facture de 84 francs pour « avoir réparé la poignée de l’Épée où est le Régent, l’avoir démontée pour astiquer et remontée ». L’épée figure sur plusieurs tableaux représentant le Premier consul comme ceux de Jean-Dominique Ingres (Liège, la Boverie), d’Antoine-Jean Gros (Paris, musée de la Légion d’honneur), de Charles Meynier (Bruxelles, Hôtel de Ville), de Joseph-Marie Vien le jeune (Bruges, Hôtel de Ville) et même plus tard en costume du Sacre comme sur la célèbre peinture de François Gérard reproduite à de nombreux exemplaires ou encore sur celle de Robert Lefèvre le représentant en uniforme de colonel des grenadiers de la garde datée de 1806 (Musée national du château de Versailles).

En 1811, Napoléon décida de remplacer cette épée par un nouveau glaive commandé au fils de Marie- Etienne Nitot, François-Régnault Nitot qui avait succédé à son père mort en 1809. On réutilisa pour le glaive les pierres démontées de l’épée dont le Régent, et on les remplaça par de simples cristaux taillés ; Napoléon offrit cette épée, devenu alors sans vraie valeur, au fils Nitot. C’est le lieutenant-colonel Edgar Nitot qui en fit don au prince Victor Napoléon en 1905. Elle fut acquise en 1979 auprès de son fils, le prince Louis Napoléon et est actuellement présentée au musée Napoléon Ier du château de Fontainebleau. »

LES DEUX SABRES DES COLLECTIONS DU MUSÉE DE L’ARMÉE PARIS

Sabre signé « Boutet Directeur Artiste / Manufre à Versailles » donné au Premier Consul vers 1800, emporté par Bonaparte pour la Campagne d’Italie de 1800.

Si le style de ce sabre s’apparente aux sabres de récompense créés sous le Directoire, la lame damasquinée est typique du style “retour d’Égypte” avec un riche décor d’inspiration ottomane ou égyptienne, gravée or à fond noirci et bleui de croissants de lune, de soleils et le buste de Mamelouk de profil sur une face, mais en conservant aussi sur l’autre face la décoration militaire des lames françaises avec bombardes, boulets de canon, tambour et ses baguettes, casque à l’antique.

Inventaire 12274, Ça 210 : Collections du Musée de l’Armée, Paris

Sabre de Bonaparte Premier Consul, signé « Abraham Tilberg” armurier à la cour de Stockholm, lame allemande, vers 1800.

Ce sabre est un cadeau diplomatique du Royaume de Suède. La lame est de style “retour d’Égypte” avec une inscription en langue arable signifiant « Tu anéantiras tes ennemis et tu protégeras les Musulmans ». Outre le style ottoman, il est a remarqué que ce sabre fut particulièrement apprécié de Bonaparte. Il le conserva toute sa vie, jusqu’à son ultime exil sur l’île de Sainte-Hélène.

Le maréchal d’Empire Jean-Batiste Bernadotte, est élu prince héréditaire de Suède par les États généraux d’Oerebro, le 21 août 1810. Napoléon, après quelques hésitations, ne fait pas opposition à cette décision, espérant tenir là un solide allié au nord. Lourde erreur : soucieux de se maintenir dans l’avenir. Bernadotte se rapproche en 1812 du tsar Alexandre. Il fait réaliser un sabre semblable à celui de Bonaparte, qu’il offre au Tsar Alexandre 1er.

Inventaire 5027 I, Ça 12 ; J 387/1 : Collections du Musée de l’Armée, Paris

L’INFLUENCE DE L’EXPÉDITION D’ÉGYPTE DANS L’ART

L’art occidental s’est souvent inspiré des périodes antérieures, allant jusqu’à emprunter des thèmes décoratifs à l’Antiquité. Ainsi en va-t-il de l’Égypte, qui a donné matière, après l’expédition de Bonaparte, à nombre de réutilisations et d’adaptations.

LE STYLE « RETOUR D’ÉGYPTE »

Des éléments originaux, que l’on n’avait jamais vus sous nos cieux : pylônes des temples avec corniches à gorge, sculptures de têtes coiffées du némès (coiffure pharaonique de lin rayé), sphinx…, sont appréciés par les soldats et savants qui, à leur retour, ne manquent pas d’en faire état. Mais, surtout, l’expédition a suscité nombre d’ouvrages qui ont mis à la disposition des artistes une documentation illustrée d’une bien meilleure qualité que celle qui existait jusque-là.

On a pu dire qu’à la fin du XVIIIe siècle, « l’Antiquité, c’était la nouveauté ». Cette appréciation s’applique particulièrement au domaine égyptien qui, bien avant la campagne d’Égypte, avait déjà inspiré les artistes. Et, en dépit de l’échec militaire de l’expédition, une véritable mode part de France pour gagner toute l’Europe jusqu’à la Russie. Maisons, fontaines, intérieurs sont décorés à l’égyptienne ; le mobilier est également concerné, avec l’utilisation répandue de la tête coiffée du némès, de même que beaucoup d’objets : la manufacture de Sèvres crée des services de table à l’égyptienne, des sphinx deviennent chenets ou encriers, des candélabres sont portés par des Égyptiennes, bref, c’est toute l’Égypte qui se trouve évoquée et réadaptée. Et nombre de ceux qui avaient participé à l’expédition d’Égypte se feront enterrer dans des tombes à décors égyptiens !

Une grande part de cette égyptomanie est en fait d’inspiration politique, cette mode « officielle » ayant été organisée afin de détourner l’attention de l’échec militaire. De ce fait, elle a bénéficié au mythe de Napoléon qui se développe tout au long du XIXe siècle.

ORIENTALISME ET ART ISLAMIQUE

L’expédition de Bonaparte a participé de la constitution d’un art « orientaliste », en faisant mieux connaître l’Égypte et en fournissant ainsi de nouveaux sujets de rêve et d’émerveillement tant aux écrivains qu’aux peintres.

La lumière si particulière du pays, ses coloris vifs, ses cieux limpides sont largement traduits dans la peinture du XIXe siècle, qui cherche à mêler un exotisme dépaysant à l’évocation des gloires passées. Bonaparte, sous le nom de Bounaberdi, ainsi que le raconte Théophile Gautier, est devenu le sujet de légendes merveilleuses que l’Arabe conteur se plaît à déclamer sous la tente... Et si les origines du goût pour cet exotisme sont à porter à l’actif des nombreux voyageurs qui sillonnent le pays, il ne faut pas oublier que la Description de l’Égypte (1809) a considérablement fait croître l’intérêt des Occidentaux du XIXe siècle pour l’art islamique, qui constitue l’une des composantes majeures de l’orientalisme.

Bien que, dès l’expédition, certains, comme Jean-Joseph Marcel, aient commencé à constituer une collection d’art islamique, c’est de la première moitié du XIXe siècle que l’on peut dater le début de la reconnaissance des arts de l’Islam. L’architecte Pascal Coste et l’ingénieur Prisse d’Avennes se passionnent pour l’architecture et publient des ouvrages remarquablement illustrés. Le premier réside en Égypte de 1817 à 1827 et effectue de nombreux croquis ; le second est au service de Méhémet Ali comme ingénieur civil et hydrographe de 1827 à 1844. Il reviendra entre 1858 et 1860 pour faire photographier les monuments du Caire. Des collectionneurs commencent eux aussi à s’intéresser à cet art. De telles collections, constituées tant en France qu’en Égypte, commencent à être présentées au public dans le cadre de l’Exposition universelle de 1867, puis lors de celle de 1878 dans la galerie orientale du Trocadéro. Cet intérêt renouvelé, joint à une plus large visibilité de ces objets, va offrir aux arts décoratifs français l’occasion de puiser à cette nouvelle source d’inspiration.

Jean-Marcel Humbert © Institut du Monde Arabe – 2008

BIOGRAPHIE DU MARÉCHAL GROUCHY

Le 2 août 1802, Napoléon Bonaparte est nommé Premier Consul à vie par le Sénat. Le 18 mai 1804, il est sacré Empereur. Le général Grouchy, sous les ordres du général Moreau, prend une part glorieuse à la bataille de Hohenlinden mais l'amitié qui lie Grouchy au général Moreau lui vaut la suspicion de Bonaparte qui ne lui donnera aucun commandement jusqu'à la campagne de 1805 (Moreau n'ayant pas appuyé Bonaparte dans son coup d'Ètat du 18 brumaire). De retour de l'Île d'Élbe, Napoléon compte parmi ses premiers fidèles à le rejoindre le général Grouchy. Le général Grouchy part à Lyon retrouver le duc d'Angoulême, il le fait embarquer à Sète puis il se rend à Marseille. Pour cela, Napoléon élèvera le général Grouchy au titre de Maréchal et lui remettra son bâton. Grouchy sera le dernier maréchal nommé sous le Premier Empire. C'est à cette occasion que très probablement Napoléon Bonaparte se séparera du deuxième sabre qu'il avait gardé depuis le Consulat.

Emmanuel de Grouchy, marquis de Grouchy, né à Paris le 23 octobre 1766, mort à Saint-Étienne (Loire) le 29 mai 1847, est un général français de la Révolution et de l’Empire, maréchal d'Empire, comte de l'Empire, grand aigle de la Légion d'honneur, pair de France.

Il est le fils aîné du marquis de Grouchy (François Jacques de Grouchy, 1715-1808), et de Gilberte Fréteau (vers 1740-1793).

Par son père, il est issu d'une famille d'ancienne noblesse. Par sa mère, il est le neveu de deux nobles de robe ayant joué un rôle important sous Louis XVI : Emmanuel Fréteau de Saint-Just (1745-1794), qui est son parrain, et le président Dupaty (1746-1788).

Par les femmes, il est lié à des personnes célèbres :

sa sœur Sophie de Grouchy qui épouse en 1786 le marquis de Condorcet (1743-1794) ;

sa sœur Charlotte Félicité de Grouchy (1768 Condécourt-1844) qui épouse en 1796 Pierre Jean Georges Cabanis (1757-1808) ;

Le 17 mai 1785, il épouse au château de Villette Cécile Félicité Céleste Le Doulcet (1766 ou 1767-1827), qui est la sœur de Louis-Gustave Le Doulcet de Pontécoulant.

L’Ancienne Monarchie

Grouchy entre à 13 ans au corps royal de l'artillerie de Strasbourg en 1780. Il est promu lieutenant en second au régiment d'artillerie de La Fère en 1781. Passé dans la cavalerie en 1782, Grouchy est promu au grade de capitaine dans le régiment royal étranger de Cavalerie, avant d'être nommé en 1786 à la compagnie écossaise de la Garde Royale, avec rang de sous-lieutenant (équivalent de lieutenant-colonel dans l'armée).

Franc-maçon en 1787, il est membre de la loge « L'Héroïsme » de Beauvais.

La Révolution française

Les principes de 1789, qu'il adopte avec enthousiasme, le poussent à donner sa démission de son emploi de lieutenant aux gardes.

Emmanuel de Grouchy, colonel du 2e de dragons en 1792, Georges Rouget, 1835.

Il réintègre l'armée et devient colonel en 1792, du 12e régiment de chasseurs à cheval, puis du 2e régiment de dragons du 5 février au 8 juillet 1792, et très rapidement du 5e régiment de hussards (ancien régiment de Lauzun Hussards) ; la même année, il est envoyé à l'armée du Midi en qualité de maréchal de camp. Passé à l'armée des Alpes, il commande la cavalerie et prend une part glorieuse aux opérations et à la conquête de la Savoie. Sa conduite dans les diverses batailles qui suivent lui vaut le grade de général de division, qui lui est conféré par les représentants en mission. Il défend Nantes contre les Vendéens, mais est suspendu comme noble et exclu de l'armée. Proscrit comme noble par le décret du 15 thermidor an II, Grouchy se retire dans le département de la Manche ; il reste discret et passe la Terreur sans encombre. Après la chute de Robespierre, il reprend du service.

Rappelé en l'an III, il est envoyé à l'armée des côtes de l'Océan comme chef d'état-major, opère sa jonction avec les troupes commandées par Hoche et contribue à la victoire sur les émigrés débarqués à Quiberon. À la suite de cette affaire, il obtient le commandement en chef de l'armée de l'Ouest, et devient, en qualité, de chef d'état-major général, l'adjudant du général Hoche, chargé du commandement des trois armées réunies. Il part pour l'expédition d'Irlande et revient après l'échec de débarquement. En l'an VI, Grouchy passe sous les ordres de Joubert à l'armée d'Italie. Envoyé en Piémont, il contraint à l'abdication le roi Charles-Emmanuel, et reçoit en récompense le commandement du Piémont. Dans toutes les affaires qui précédent la bataille de Novi, Grouchy fait des prodiges de valeur. Il est blessé à Valence et à la bataille de la Trebbia, deux chevaux tués sous lui. À Novi, il commande l'aile gauche et fait prisonniers 4 300 Autrichiens. Cerné dans les défilés de Paturna, où il reçoit 14 blessures, il est fait prisonnier.

Le Consulat

Échangé après une année de captivité, il voit avec désespoir le 18 brumaire et proteste par écrit contre l'établissement du Consulat. Il reprend néanmoins du service et, affecté dans l'armée des Grisons à l'été 1800, il chasse les Autrichiens de l'Engadine. Chargé du commandement d'une des divisions de la seconde armée de réserve, il la commande en chef pendant une maladie de Macdonald. Il passe ensuite à l'armée du Rhin sous les ordres de Moreau ; il y combat avec sa valeur ordinaire et prend à la bataille de Hohenlinden une part des plus glorieuses. Il continue vers Vienne, arrive à Steyer où est signé l'armistice. Son amitié avec le général Moreau vaut à Grouchy la suspicion de Bonaparte, qui ne lui donne aucun commandement jusqu'à la campagne de 1805. À la paix, il obtient une inspection générale de cavalerie, est chargé de reconduire en Toscane le fils du roi Louis Ier, et de le faire reconnaître comme roi d'Étrurie.

L'Empire :

Campagnes d'Autriche, de Prusse et de Pologne

Le 19 brumaire an XII, il est fait membre de la Légion d'honneur et grand officier le 25 prairial suivant. À cette occasion, il doit prêter serment de fidélité à l'Empereur Napoléon Ier, et à ce serment, jamais il n'a manqué. En 1805, le général Grouchy est promu au commandement d'une division de l'armée gallo-batave, à la tête de laquelle il assiste aux batailles de Wertingen, de Guntzbourg et d'Ulm. Après Ulm, il tombe malade et doit quitter sa division pour rentrer en France. Passé en 1806, au commandement d'une division de dragons, il pourchasse les débris de l'armée prussienne après Iéna, contraint Hohenlohe à la capitulation.

Il conduit sa division le 25 octobre, dans Berlin ; le 26, il combat avec elle à Zehdenick, et deux jours après à Prentzlow. Après s'être distingué à Lubeck, au passage de la Vistule, à Thorn, etc., il assiste le 8 février 1807, à la meurtrière bataille d'Eylau. Le matin, il a mené 4 000 hommes au combat ; le soir il lui en reste 1 200 à peine. Son cheval a été tué sous lui. Grièvement blessé lui-même, il doit la vie au dévouement du jeune Georges Washington de La Fayette, son aide-de-camp. Après cette bataille, il reçoit de l'Empereur la grand-croix de l'Ordre militaire de Maximilien-Joseph de Bavière ; quatre mois plus tard, sa conduite à Friedland lui vaut une mention flatteuse dans le 19e bulletin.

En Espagne et en Autriche

Après la paix de Tilsitt, le général Grouchy est décoré du grand aigle de la Légion d'honneur, et en 1808, l'Empereur le crée comte de l'Empire et l'envoie en Espagne. Sous les ordres de Murat, il devient gouverneur de Madrid, et réprime l'insurrection de mai 1808. Le général signale sa présence dans cette capitale par d'importants services ; mais bientôt il sollicite et obtient la permission de rentrer en France. À peine arrivé, il reçoit ordre de rejoindre l'armée en Italie (1809). Après des prodiges de valeur, dans cette campagne, il va rejoindre avec le prince Eugène de Beauharnais la Grande Armée en Allemagne. Il décide de la victoire à la bataille de Raab. Le 6 juillet, il prend une part glorieuse à la bataille de Wagram, où il bat la cavalerie ennemie et enveloppe le corps de l'archiduc Charles. Deux jours après, il défait complètement l'arrière-garde ennemie sous les ordres du prince de Rosenberg. Napoléon le récompense en lui conférant le grade de commandeur de l'ordre de la Couronne de fer et le nomme colonel général des chasseurs à cheval de la Garde. Ce grade place le général Grouchy au nombre des grands officiers de l'Empire.

À la tête de la cavalerie en Russie et en France

En 1812, le général comte Grouchy reçoit le commandement d'un des trois corps de cavalerie de la Grande Armée. Il commande le 3e corps de cavalerie lors de la campagne de Russie. Il passe le premier le Dniepr et combat à Krasnoï, à Smolensk et à la Moskowa. C'est à lui que l'on doit le succès de cette dernière bataille, dans laquelle il reçoit un biscaïen dans la poitrine, voit son fils blessé à ses côtés et a un cheval tué sous lui. Lors de la retraite de Moscou, Grouchy combat à Maloyaroslavets sous les ordres d’Eugène de Beauharnais, reçoit l'ordre de couvrir l'armée, et a l'honneur de sauver à Viazma une partie de l'artillerie française. Remplacé à l'arrière-garde par Davout, Grouchy aurait reçu le commandement de l'escadron sacré, unité de cavalerie composé d'officiers, qui protège l'Empereur durant la retraite. Rentré en France à la fin de 1812, il se fâche avec Napoléon en 1813, ce dernier voulant le maintenir à la tête de la cavalerie alors que Grouchy souhaite un commandement dans l'infanterie. Il renvoie alors ses ordres de service au ministre et se retire dans ses terres ; mais bientôt les frontières françaises sont envahies, et le général Grouchy, oubliant tout ressentiment personnel, écrit à l'Empereur pour lui redemander du service. C'est encore la cavalerie de la Grande Armée qu'on lui confie : Grouchy arrête l'ennemi dans les plaines de Colmar, joint l'Empereur à Saint-Dizier, après avoir défendu contre les alliés le passage des Vosges, prend une part des plus glorieuses aux combats de Brienne, de La Rothière et de Vauchamps, à Montmirail, et est blessé à Troyes qu'il reprend à l'ennemi. Blessé de nouveau très grièvement à Craonne, il doit quelque temps renoncer au service.

À l'arrivée de Louis XVIII, il se rallie et devient inspecteur général de la cavalerie. La Restauration enlève à Grouchy le grade de colonel général des chasseurs à cheval pour le donner au duc de Berry. On lui accorde toutefois la croix de commandeur de l'ordre de Saint-Louis.

Les Cent Jours

Mais dès le retour de l'Empereur, ce fidèle parmi les fidèles est l'un des premiers à le rejoindre : en mars 1815, le général Grouchy, demandé aux Tuileries, dit à Napoléon que son dévouement est acquis à la patrie. Chargé du commandement en chef des 7e, 8e, 98e et 10e divisions militaires, il part pour Lyon et trouve à Donzère le duc d'Angoulême qui réclame l'exécution de la convention de La Palud ; Grouchy en écrit à Napoléon, et sur son ordre exprès, fait embarquer le prince à Sète, puis se rend à Marseille. Cet acte lui vaut son bâton de maréchal d'Empire et d'être nommé pair de France.

Le 17 avril, il reçoit le brevet de maréchal de France. Envoyé à l'armée des Alpes comme général en chef, il organise cette armée, met les frontières de la Savoie et du Piémont en état de défense, puis revient à Paris, appelé à la Chambre des pairs par un décret impérial. Bientôt, il est chargé du commandement en chef de la cavalerie à l'armée du Nord. Il suit l'armée pendant la campagne de Belgique.

Il contribue à la victoire de la bataille de Ligny le 16 juin, mais, chargé par Napoléon de poursuivre les Prussiens, il exécute cet ordre sans le remettre en cause au son du canon, malgré les supplications de son adjoint, le futur maréchal Gérard, et manque ainsi la bataille de Waterloo. Dans ces journées du 17 et du 18 juin se déroulent les faits qu'on a beaucoup reprochés au maréchal Grouchy. Détaché le 17 avec un corps de 33 000 hommes pour aller à la poursuite des Prussiens que Napoléon croyait retirés vers la Meuse, il aurait laissé échapper le corps de Blücher, fort de 40 000 hommes, qu'il aurait dû ne pas perdre de vue, et se serait laissé berner par le petit corps prussien de Thielmann, qui lui cache la contre-marche de Blücher se dirigeant sur le canon de Wellington. L'ordre donné par Napoléon de marcher sur Wavre n'est pas pourtant absolu et est subordonné aux manœuvres de l'ennemi.

Las Cases rapporte, dans le Mémorial, qu'à Sainte-Hélène Napoléon aurait dit : « Le maréchal Grouchy avec 33 000 hommes et 108 pièces de canon a trouvé le secret qui paraissait introuvable de n'être, dans la journée du 18, ni sur le champ de bataille de Mont-Saint-Jean, ni sur Wavre… La conduite du maréchal Grouchy était aussi imprévisible que si, sur sa route, son armée eût éprouvé un tremblement de terre qui l'eût engloutie. » Selon la légende, à midi, le 18 juin, Grouchy aurait déjeuné à Walhain à la table du notaire Höllert et terminé son repas d'un plat de fraises malgré les appels réitérés de Gérard de marcher au canon.

L'absence des 33 000 hommes de Grouchy priva Napoléon de sa droite et changea la victoire en déroute. Le maréchal arriva à Wavre le soir, à peu près à l'heure où Blücher arrivait à Waterloo. À Wavre, il attaqua le corps prussien qui occupait cette ville et le battit. Attaqué à son tour le lendemain par des forces plus considérables, il repousse de telle sorte l'ennemi qu'il se dispose à marcher sur Bruxelles, lorsqu'il reçoit le message de l'Empereur. Le maréchal se replie sur Namur, exécutant sa retraite à travers toute l'armée anglo-prussienne et arrive à Reims, sans avoir subi aucune perte. C'est là qu'il apprend qu'une dernière fois l'Empereur vient d'abdiquer en faveur du roi de Rome. Il fait à ses soldats une proclamation dans laquelle il les engage à défendre, sous les ordres du nouveau chef de l'Empire, les intérêts de la patrie et de la liberté.

L'exil en Amérique

À Soissons, le maréchal reçoit le 28 juin un décret du gouvernement provisoire, en date du 25, par lequel il est appelé au commandement en chef de l'armée du Nord. À son arrivée à Paris, il remet ce commandement au maréchal Davout. Proscrit par l'ordonnance du 24 juillet 1815 de Louis XVIII qui ne lui pardonne pas l'arrestation du duc d'Angoulême, il se réfugie aux États-Unis, à Philadelphie où il demeure cinq années.

Le retour en France

Deux fois le 2e conseil de guerre de la 1re division, chargé de juger le maréchal, s'est déclaré incompétent. Par ordonnance royale du 24 novembre 1819, Louis XVIII permet à Grouchy le retour dans la patrie, en le rétablissant dans ses titres, grades et honneurs, au 19 mars 1815. Rentré en France en 1821, le comte Grouchy, redevenu lieutenant général, est mis à la retraite. Louis-Philippe lui rend ses anciens titres et le nomme de surcroît pair de France. Une ordonnance royale du 19 novembre 1831, lui rend son titre de maréchal de France. Une autre ordonnance du 11 octobre 1832, lui restitue son siège à la Chambre des pairs.

Il meurt le 29 mai 1847 à Saint-Étienne, (Hôtel du Nord où il était descendu) de retour d'un voyage en Italie alors qu'il se rend de Valence à Vichy. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (57e division). Son nom est inscrit sur l'arc de triomphe de l'Étoile, côté Nord. La ville de Saint-Etienne fait construire en 1872 à la mémoire du maréchal une caserne de cavalerie qui porte son nom et qui accueillera deux escadrons de cuirassiers. Cette caserne fut démolie après la seconde guerre mondiale (la piscine municipale qui se trouve sur son emplacement s'appelle Piscine Grouchy).

LE SECOND SABRE DE NAPOLÉON OFFERT AU LIEUTENANT GÉNÉRAL RUSSE , LE COMTE PAVEL ANDREEVICH CHOUVALOV

Le 6 avril 1814 à Fontainebleau, Napoléon signe son abdication. Après avoir pris congé des soldats de sa Vieille Garde au palais de Fontainebleau, le 20 avril, déchu il part en exil. Il traverse la France, jusqu'au port de Fréjus, où l'attend déjà son bateau pour l'île d’Élbe. Napoléon et sa femme Marie-Louise effectuent le voyage dans une simple voiture hippomobile, accompagnés d'un petit convoi et de plusieurs émissaires de chaque pays victorieux spécialement affectés par les membres de la Coalition.

Le tsar Alexandre Ier dépêche sur place le lieutenant général Pavel Andreevich Chouvalov (1776-1823). Le comte Chouvalov a accompagné l'empereur Alexandre Ier sur tous les champs de bataille, et pour sa participation à la Bataille des Nations, près de Leipzig, il a été décoré de l'Ordre de Saint-Alexandre Nevski. C'est un officier de caractère, noble et courageux, qui a effectué à plusieurs reprises des missions diplomatiques. Sa mission est d'assurer la sécurité de l'Empereur. Au début, le cortège de Napoléon est accueilli par des foules en liesse s’exclamant « Vive l'Empereur ! ». Cependant, au fur et à mesure que l’escorte se déplace vers le sud, cette exultation laisse place au silence, puis à une franche hostilité.

En Provence, la population accueille Bonaparte avec des jurons et des malédictions. L’ancien Empereur conserve son calme, prétendant que rien de tout cela ne le concerne. Un véritable danger l'attend néanmoins dans la commune d'Orgon, au sud d'Avignon. Sur le chemin du cortège, la foule a installé une potence avec un épouvantail de Napoléon s’y balançant. À son passage, des gens se précipitent vers la voiture fermée, tentant d'en extraire l’Empereur.

Après avoir écrasé le petit convoi et les émissaires, la foule est proche de sa cible, mais c’était sans compter sur l’intervention du comte Chouvalov. Il est le seul à résister à l'assaut et à repousser les citoyens avec ses poings et ses cris. Ayant gagné un temps précieux, il donne le signal au cocher de partir le plus vite possible d'Orgon. Ayant manqué Bonaparte, la foule est prête à écharper Chouvalov. Cependant, lorsque les locaux apprennent que devant eux se trouvait un général russe, la rage se transforme en de joyeux cris : « Vive nos libérateurs ! ».

Après avoir rattrapé le cortège de Napoléon, Chouvalov propose à ce dernier d'échanger leur pardessus et de monter dans sa voiture. Ainsi, explique le général russe, si un intrus surgit, il s’en prendra à lui et non à Bonaparte. Lorsque le souverain vaincu s’informe de ses motivations, il reçoit la réponse suivante :

« Mon empereur Alexandre m'a chargé de vous conduire à votre lieu d'exil sain et sauf. Je considère comme un devoir d’honneur d'exécuter les ordres de mon Empereur ».

La ruse fonctionne, et quelques jours plus tard, Bonaparte monte à bord de la frégate britannique Undaunted (L'Inconstant) en direction de l'île méditerranéenne. Avant de prendre la mer, l'Empereur Napoléon offre au comte le sabre dont il ne s'était pas séparé depuis 1802, en remerciement pour lui avoir sauvé la vie. Chouvalov chérira jusqu’à sa mort cette lame que Napoléon, alors premier consul, avait reçue pour sa campagne d’Égypte. Ce présent est, il est vrai, un geste de reconnaissance sincère de la part de l'ancien Empereur.

Moins d’un an après cela, Napoléon Bonaparte revient en France, pour reprendre triomphalement le pouvoir et susciter l’inquiétude dans toute l'Europe trois mois supplémentaires. Un retour qui aurait été impossible sans le courage de ce général russe.

Le comte Chouvalov rapporte le sabre dans son domaine situé dans la banlieue de St Petersbourg, Voron Tsova-Dashkova. En 1918, le domaine des Chouvalov est ruiné et le sabre disparaît pendant plusieurs années. Utilisé par l'Armée Rouge dans des combats contre les Russes Blancs, il perd un de ses quillons. Il rentre dans les collections de l'Armée Rouge en 1926, puis est transféré au Musée Historique.

Passage de Napoléon à Avignon, le 25 avril 1814, d'après le manuscrit inédit de Chambaud.

« Plus de vingt ans s'étaient écoulés depuis le séjour de Bonaparte à Avignon, et, par un étrange caprice de la destinée, la ville des Papes, qui avait vu les débuts du jeune capitaine, et salué à son retour d'Égypte le général victorieux, devait, en 1814, revoir une dernière fois Napoléon vaincu et proscrit. L'Empereur, en effet, après son abdication, allait, en se rendant à l'Île d'Élbe, passer quelques instants à Avignon, où il devait courir les plus sérieux dangers. Voici, d'après le journal de Chambaud, témoin oculaire des événements, comment tout se serait passé du 13 au 20 avril 1814. Dans la journée du 13, des lettres particulières arrivant de Paris avaient apporté à Avignon la nouvelle du retour des Bourbons et de l'avènement du roi Louis XVIII. Mais rien encore n'était officiel. La ville, anxieuse, était dans l'attente, sans que personne osât faire éclater ses sentiments, et la petite place de Notre-Dame-de-la-Principale était encombrée de curieux attendant l'arrivée du courrier. Le 14, à la suite d'un long entretien, le préfet, M. de Fréville, et le maire, M. Guillaume Puy, se décidaient, non sans une vive résistance du second, à prendre la cocarde blanche. Aucune nouvelle n'était pourtant venue confirmer le changement de gouvernement. Les royalistes craignaient de s'être pro- noncés trop tôt, et les partisans de l'empire, reprenant espoir, allumaient des feux de joie. Ce fut le 16 seulement qu'on apprit par les journaux l'abdication de l'Empereur.

Le doute n'était plus possible. Des cris de joie et des applaudissements saluaient la chute de Napoléon ; chacun arborait la cocarde blanche, et le drapeau fleurdelisé remplaçait sur les monuments publics les emblèmes impériaux, arrachés par une foule en délire. L'air retentissait des cris de : « Vive le Roi ! » et : « A bas le tyran ! » et les populations du Midi, longtemps éprouvées par la guerre, la conscription, les droits réunis et la privation de tout commerce, saluaient le retour des Bourbons comme une délivrance. Dans la journée, le maire, M. Guillaume Puy, décoré de la croix de Saint-Louis, escorté des adjoints et des commissaires de police, et précédé d'un corps de troupe avec tambours et musique, parcourait la ville pour annoncer le changement de régime et prêcher le calme et la tranquillité. Le 17, le préfet faisait enlever un aigle en bronze placé sur la façade de son hôtel et qui était transporté à la bibliothèque de la ville, où jadis il avait été déposé. Dans l'après-midi du même jour, les trois bataillons de garde nationale, la compagnie départementale, la gendarmerie et quelques compagnies d'artillerie avaient été réunis sur la place du Palais, pour y prêter serment de fidélité au Roi en présence des autorités civiles et militaires. Pendantles intervalles de la cérémonie, des canons, transportés depuis une dizaine de jours de la porte Saint-Roch sur le rocher des Doms, tiraient des salves en signe de réjouissance, et les musiques de la ville, ainsi que celles de la troupe, faisaient entendre l'air de : Vive Henri IVI Après le défilé des troupes, le peuple exécutait des farandoles échevelées qui se prolongeaient fort avant dans la nuit ; la ville était illuminée, des drapeaux blancs flottaient à toutes les fenêtres et des bals publics étaient improvisés dans tous les quartiers, qui rivalisaient de zèle. La place des Corps-Saints, entre autres, se faisait remarquer par une belle salle de verdure élevée en un clin d'œil par les habitants ; seul, un grave accident était venu troubler la fête : un artilleur avait été grièvement blessé par l'explosion d'une pièce. Transporté à l'hôpital, le malheureux y mourait le lendemain.

Mais, après les premières heures consacrées à la joie, la fermentation la plus vive s'était mise à régner dans Avignon, où chacun se répandait en injures contre le gouvernement tombé. Les cris de : « A bas le tyran ! » d'abord clairsemés, avaient redoublé depuis qu'on était certain de la chute de Napoléon, et le peuple, qui venait de lacérer les emblèmes impériaux, proférait les plus horribles menaces et ne parlait que de massacrer les anciens partisans de l'empire. Toute la journée, la garde nationale, sous les armes, étai t occupée à contenir la populace et à protéger les diverses autorités obligées à prendre la cocarde blanche et à suivre le mouvement général. Dès le 13, le portrait de Napoléon avait été brûlé devant l'hôtel de ville et son buste jeté par une fenêtre ; enfin, la nouvelle de son passage probable par Avignon avait porté l'exaspération à son comble et, partout, des gens à figure sinistre péroraient au milieu des groupes, déclarant qu'il fallait mettre « le Corse » en pièces ou le précipiter dans le Rhône. En quelques heures, l'anarchie était complète dans la ville, où les autorités, impuissantes, voyaient la foule plus hostile chaque jour et prête à se porter aux derniers excès contre l'Empereur, que la fatalité semblait vouloir lui livrer, Avignon étant compris dans son itinéraire.

Pendant ce temps, Napoléon, après les célèbres adieux faits à sa garde à Fontainebleau, quittait cette ville le 20 avril et prenait le chemin de l'exil, accompagné des commissaires étrangers chargés de veiller à sa sûreté jusqu'au golfe de Saint-Raphaël, où la frégate anglaise

l'Undauntcd devait le conduire à l'Île d'Élbe. Ces commissaires étaient : pour la Russie le général Schouvalofl, le général Koller pour l'Autriche, pour la Prusse le général Waldburg-Truchsess, et le colonel anglais Campbell.

Pendant les premiers relais, des détachements de cavalerie de la garde avaient suivi le cortège, précaution d'ailleurs inutile au commencement du voyage, où le peuple, qui ne voyait en Napoléon que le courageux défenseur du sol national, s'empressait autour de sa voiture aux cris de : « Vive l'Empereur ! » Mais, à mesure que l'on approchait du Midi, les détachements, diminuant graduellement, finirent par manquer tout à fait, et force fut de continuer la route sans escorte au moment où elle eût été le plus nécessaire. On entrait, en effet, dans la vallée du Rhône, où les marques de sympathie allaient peu à peu faire place aux insultes, aux outrages, et où l'Empereur, respecté par la mort dans cent batailles, ne devait que par miracle échapper aux attentats dirigés contre lui par des mains françaises.

Dans la matinée du dimanche 24 avril, trois voitures aux armes impériales, arrivant de Lyon par la route actuelle du Pontet, contournaient les remparts en suivant le quai du Rhône, et s'arrêtaient place de l'Oulle ou de la Comédie, à l'hôtel du Palais-Royal, où avaient lieu les relais. La place de la Comédie, comprise entre la porte de l'Oulle et le théâtre, était alors un des quartiers les plus animés d'Avignon, à cause de l'incessant va-et-vient des messageries, coches et diligences qui, arrivant de toutes les directions, y venaient changer de chevaux et faire reposer les voyageurs. Sur la place de la Comédie, se trouvait un poste alors occupé par la garde urbaine (Garde nationale sédentaire).

Depuis que la venue de l'Empereur était annoncée comme prochaine, l'affluence était plus grande que jamais sur la même place où jadis avait été acclamé Bonaparte revenant d'Égypte. De nombreux curieux stationnaient en permanence, les uns pour le voir au passage, les autres surexcités, menaçants et réclamant la tête de celui qu'ils appelaient le « Corse » ou « Buonaparte ».

Le bruit de l'arrivée de Napoléon se répandait dans le quartier avec la rapidité d'une traînée de poudre ; aussitôt, des rues Limas, Grande- Fusterie, Saint-Etienne, etc., accourait une foule furieuse, qui, remplissant la place, entourait les voitures en poussant des cris de mort. En un instant, les voitures sont assaillies, les portières ouvertes, et les émeutiers, ivres de sang, y cherchent l'Empereur sans pouvoir le trouver ; force leur est bientôt de constater qu'il n'y est pas, et que ce sont seulement les gens de sa suite. Entourés par le peuple, les malheureux, forcés de prendre la cocarde blanche et de crier : « Vive Louis XVIII ! » sous peine d'exécution immédiate, obéissent en tremblant, après quoi on les laisse repartir, non sans avoir enlevé les aigles des voitures et couvert de. boue l'écusson impérial. Mais un d'entre eux, pressé de questions et menacé de mort, avait répondu que Napoléon serait à Avignon dans la nuit ou le lendemain matin ; ces paroles avaient achevé d'irriter la populace, qui, furieuse de son insuccès, déclarait vouloir l'attendre de pied ferme. L'effervescence était considérable pendant toute la journée ; vers le soir pourtant, la foule avait diminué et peu à peu le calme s'était rétabli.

Le lundi 25, à 4 heures du matin, arrivait à Avignon le colonel Campbell, commissaire anglais, précédant de deux heures la voiture de Napoléon et qui, dès son arrivée, se mettait en relation avec les autorités. L'officier de garde à la porte de l'Oulle, M. Montagnac, capitaine de la garde urbaine, connu depuis longtemps pour un zélé partisan des Bourbons, informe le colonel des événements de la veille, et lui demande si l'escorte de Napoléon est assez forte pour parer à tout mouvement fâcheux. Cette escorte, on s'en souvient, n'existait plus, et l'Empereur était désormais sans défense ; après les incidents du 24, le faire entrer dans Avignon, c'était vouloir qu'il n'en sortit pas vivant.

Atterré des craintes de M. Montagnac, Sir Campbell invite la garde à protéger par tous les moyens le passage de Napoléon, dont la vie et la sûreté sont, dit-il, sous la protection des augustes alliés. Le maire, M. Puy, intervient alors et propose d'envoyer un exprès avec avis de s'arrêter à une extrémité de la ville autre que celle où il devait naturellement passer. Par son ordre, les chevaux de poste sont conduits à la porte St-Lazare, où, par exception, s'effectuera le relais, et le capitaine Montagnac y court en hâte avec toute sa troupe, pour prêter main-forte au besoin. L'intention était certes des meilleures, mais la porte Saint-Lazare et le quartier de la Carreterie étant plus populeux encore que la place de la Comédie, le remède devenait pire que le mal et on pouvait tout craindre pour Napoléon, dont l'arrivée était maintenant imminente.

Vers 6 heures, en effet, trois nouvelles voitures, débouchant de la route de Lyon en Provence, faisaient halle à la porte Saint-Lazare. Dans la première, accompagné du général Bertrand, était Napoléon revêtu de l'habit vert des chasseurs de sa garde et de la légendaire redingote grise ; dans la seconde, suivaient les commissaires étrangers ; quatre officiers de la maison de l'Empereur occupaient la troisième.

Les voitures sont à peine arrêtées qu'une multitude furieuse les cerne de toutes parts, en poussant des hurlements frénétiques, et se rue littéralement à l'assaut du convoi. Hommes, femmes, enfants, ouvriers des Carreteries, portefaix et mariniers du Rhône entourent la voiture impériale en la menaçant du poing, et, fautille dire ? mêlent aux cris de : « A bas le Corse ! » « A bas le tyran » celui de : « Vivent les alliés !!! » Calme, comme en un jour de bataille, l'Empereur contemple cette scène émouvante avec une impassibilité hautaine et semble étranger à ce qui se passe autour de lui. Le général Bertrand, assis dans le coin gauche de la voiture, imite son silence et garde la même attitude.

Mais le flot du peuple va croissant, les imprécations redoublent, et des armes brillent parmi la foule, dont tout l'effort se réunit sur la voiture de Napoléon ; bientôt, la main d'un homme saisit l'anneau de la portière. Un valet de l'Empereur, assis sur le siège, veut tirer son couteau de chasse (son sabre, d'après Chambaud ?) pour défendre son maître ; sa résistance ne fait qu'exciter la fureur des assaillants. Quelques secondes encore, et peut-être le plus infâme assassinat va pour jamais ensanglanter la cité papale !!

A ce moment, le capitaine Montagnac, accourant, fend violemment la foule à la tête des quelques soldats qui ont pu le suivre, et, au prix des plus grands efforts, parvient jusqu'à la voiture impériale : « Malheureux ! crie-t-il au valet, ne bouge pas ! » En même temps, empoignait l'homme qui s'attache à la portière, l'officier la force à lâcher prise, et, d'une main vigoureuse, le rejette en arrière. Napoléon, qui, abaissant la glace de devant, a donné à son domestique l'ordre de rester tranquille, fait au capitaine un geste de remerciement. Mais, pendant ce temps, le peuple, qui a achevé de reconnaître l'Empereur, n'en paraît que plus décidé à revenir à la charge et à se porter aux dernières extrémités. Justement effrayés de la responsabilité qu'ils encourent, les commissaires étrangers veulent un instant mettre pied à terre et se joindre aux soldats pour défendre le captif dont ils sont responsables. Mais quelques habitants, qui assistent en curieux à la scène, les engagent à ne pas quitter leur voiture, assurant que le respect dû à leur caractère sera pour Napoléon la meilleure des sauvegardes.

Montagnac, qui a pu rallier son faible détachement, fait alors croiser la baïonnette, refoule un instant le peuple, étonné de voir un royaliste ardent s'exposer ainsi pour défendre l'Empereur, et réussit à dégager les roues. Les chevaux sont rapidement échangés, puis la garde urbaine, au moyen d'un suprême effort, parvient à frayer un passage aux voitures. Saisissant le moment propice, l'officier crie alors au postillon de partir ventre à terre. Celui-ci cingle énergiquement son attelage, et les voitures s'élancent au triple galop vers la route de Marseille, au milieu d'une grêle de pierres, et suivies par les huées des Avignonnais ; que la garde a peine à contenir. Il était temps, un instant plus tard et Montagnac était débordé ; l'Empereur n'eut, paraît-il, que le temps de mettre la tête à la portière et de crier : « Bien obligé ! H à M. Montagnac, qui lui avait sauvé la vie au péril de la sienne. Un moment après, il perdait de vue les remparts d'Avignon et les collines de Villeneuve, jadis témoins de ses premiers exploits, et qu'il ne devait plus revoir. L'arrêt à la porte Saint-Lazare avait été de quelques minutes à peine, et tout s'était passé en moins de temps qu'il n'en faut pour le raconter.

Chambaud prétend qu'une fois reparti, l'Empereur aurait dit au général Bertrand : « Diable ! je ne croyais pas que les Avignonnais eussent la tête si chaude ! »

Ce fut au relais entre Avignon et Orgon que, cédant aux instances des commissaires étrangers, Napoléon consentit à revêtir un uniforme autrichien, de façon à passer pour un officier de l'escorte. Les plus épouvantables désordres étaient annoncés à cet endroit, où l'attitude du peuple était plus menaçante encore qu'à Avignon. L'événement ne prouva que trop que, tout humiliant qu'il fût pour l'Empereur, ce déguisement n'était pas inutile, car c'est à cela seul qu'il dut de traverser Orgon sain et sauf. À partir de là, sa vie ne fut plus en danger, et il put, sans encombre, achever son voyage jusqu'au port d'embarquement.

Tel fut le dernier séjour de l'Empereur à Avignon, où, sans un obscur officier de la garde urbaine, dont la conduite fut celle d'un homme de cœur, Napoléon, victime d'une populace fanatique, eût trouvé la mort dans le Rhône, qui, d'après une expression avignonnaise, devait

être l'année suivante « le tombeau du maréchal Brune ».

QUAND LA RUSSIE PARLAIT FRANÇAIS

Dans le catalogue de l'exposition d'Art Russe et Français (Paris-St Peterbourg 1800-1830), « Quand la Russie parlait français », Édition Interros Moscou 2003, numéro 155 de l'exposition présente : « Sabre de cérémonie d'officier de cavalerie légère et son fourreau ayant appartenu à Napoléon Bonaparte, l'Empereur des Français, par Maître Nicolas Noël Boutet, Moscou, Musée National d'Histoire, inv. 68257 op 9076/1-2 ».

« La tradition dit que ce sabre fut offert, à la fin de 1799, au Premier Consul de France, Napoléon, pour la campagne d'Égypte. Au printemps de 1814, l'Empereur, détrôné, remit ce sabre au commissaire Russe membre de l'escorte l'accompagnant à l'Île d'Élbe, premier général adjudant, comte P.A. Chouvalov, pour lui avoir sauvé la vie durant le trajet menant au port. En 1912, ce sabre faisait partie de l'exposition [Guerre 1812], organisée au Musée National d'Histoire.

En janvier, 1918, le sabre de Napoléon gardé dans le domaine des Chouvalov passa aux soldats de l'Armée Rouge. Il est évident qu'on l'utilisait en tant qu'arme de combat puisque l'un des deux quillons en argent de la fusée fut perdu justement pendant la guerre civile. »

La lame de ce sabre a été forgée à la fin du 18ème siècle à la manufacture de Kolo et montée par la manufacture de Versailles. Ce sabre luxueux a été présenté à Napoléon à la fin de l'année 1799 pour la campagne d'Égypte. Sur la lame en damas est inscrit « N. Bonaparte. le Premier Consul de la République Française ». Le dos de la chappe est signé Manufacture de Versailles Entreprise Boutet.

Au printemps 1814, l'Empire français touche à sa fin. Napoléon abdique, les Bourbons reprennent le pouvoir. Bonaparte conserve le titre d'Empereur, mais seule la petite île méditerranéenne d'Élbe demeure sous son contrôle.

LES SABRES « À LA MARENGO »

La Manufacture de Versailles a produit plusieurs variantes de ce modèle de sabre avec une monture « à la Turque », offertes à d'importants personnages ou officiers du Consulat et de l'Empire, reprenant les caractéristiques des deux sabres du Premier Consul : les deux caractéristiques principales résident dans le pommeau en forme de tête de lion stylisée et dans les bracelets du fourreau de forme ovoïde décoré d'une palmette. Cinq exemplaires sont proches des sabres de l’Empereur.

À l’issue de la bataille de Marengo l’Empereur offre cinq sabres à ses généraux victorieux :

- Sabre du Maréchal Jean Lannes, identique aux sabres de l’Empereur à l’exception de la poignée en ébène quadrillé, lame sans inscription.

- Sabre du Général Victor qui ne conserve que la croisière à doubles quillons inversés, le pommeau est remplacé par une tête de lion et le fourreau est en acier bleui d’un modèle très différent.

- Sabre du Général Ordonneau, sur le modèle du sabre du général Victor.

- Sabre du Général Watrin, sur le modèle du sabre du général Victor.

- Sabre du Général Gardanne, sur le modèle du sabre du général Victor.

Les autres exemplaires se rapprochant des sabres de l’Empereur sont :

- Sabre du Maréchal André Massena prince d’Essling, identique aux sabres de l’Empereur à l’exception de la poignée en ébène quadrillé, et d’une légère variante dans la représentation e la tête de méduse sur la croisière, lame sans inscription.

- Sabre du Général Jean-Victor Moreau, la chaînette reliant le pommeau à la croisière est remplacée par une branche de garde courbe en bronze fondu et doré, la poignée est en ébène quadrillée, lame sans inscription.

- Sabre du Général Antoine de Jomigny, identique aux sabres de l’Empereur à l’exception de la poignée en ébène quadrillé, lame sans inscription.

- Sabre du Ministre Joseph Fouché, identique aux sabres de l’Empereur à l’exception de la poignée en ébène quadrillé, lame sans inscription, lame et fourreau sensiblement moins large.

- Sabre du Maréchal Michel Ney, seul le fourreau est identique aux sabres de l’Empereur.

- Sabre du général Billy, sur le modèle du sabre du général Victor.

- Sabre du général Vandamme, la croisière à doubles quillons inversés et le fourreau sont les mêmes que ceux des sabres de l’Empereur, le pommeau diffère, il représente une tête lion.

"There are only two powers in the world: the sword and the mind..." Napoleon Bonaparte (LAS CASES Emmanuel. Memorial of Saint Helena, Paris 1823).

SYMBOLE DE L’ACCESSION AU POUVOIR, LORSQUE BONAPARTE DEVIENT PREMIER CONSUL, PUIS NAPOLÉON, le sabre l’ayant accompagné du Consulat aux Cent Jours, offert à Emmanuel de Grouchy, dernier Maréchal d’Empire.

« Il n’y a que deux puissances au monde : le sabre et l’esprit… » Napoléon Bonaparte (LAS CASES Emmanuel. Mémorial de Sainte-Hélène, Paris 1823).

Monture d'inspiration turque dite « à la Marengo » entièrement en vermeil. Croisière de forme losangique, H 6,9 cm, largeur 3,5 cm, épaisseur 2,7 cm. Elle est moulée en relief d'une tête de méduse coiffée de la tête du lion de Némée surmontée de deux branches de laurier avec une massue en arrière-plan. De part et d'autre, deux forts quillons inversés raccordés à la croisière par une grande palmette et chacun terminé sur le côté intérieur d'une tête de bélier courbée vers le bas, et sur l'extérieur d'une tête de chien d'inspiration mythologique tenant dans sa gueule un serpent relevé vers le haut. Le quillon arrière mesure environ 7,1 cm de haut, le quillon avant mesure environ 8,1 cm de haut. Calotte à courte-queue représentant un lion stylisé d'inspiration mythologique, tenant dans sa gueule un anneau de suspension. H de la calotte environ 9,8 cm, largeur environ 6 cm, épaisseur 2,7 cm. Largeur de l'anneau 1,9 cm, H de l'anneau 1,7 cm. À cet anneau de suspension, est attachée une triple gourmette qui se fixe en bas au quillon dirigé vers le haut. La calotte est fixée à la fusée de chaque côté au moyen d'une vis dorée. Fusée en bois à plaquettes de nacre filigranées de cannetilles d'argent doré. Les bords de la fusée sont complétés d'un jonc en vermeil de 3 mm de large.

Lame damas courbe à pans creux de 79 cm de long, dos à jonc, signée à fond or « Manufacture De Klingenthal Nal Coulaux Frères ». La soie de la lame porte le nom du graveur Isch et est datée An XI (23 septembre 1802 - 22 septembre 1803).

Sur la face avant, le premier tiers est richement gravé d'un décor au relief poli miroir à fond or. Au centre, un cartouche hexagonal représente le Premier Consul à cheval à la tête d'une armée avec un ciel nuageux et un dieu ailé tenant dans sa main une couronne civique. Au-dessus du cartouche, est représentée une déesse ailée à couronne civique, et en partie basse un globe terrestre sur fond de trophées militaires et de décor floral. Le deuxième tiers porte l'inscription en lettres damas « NAPOLÉON BONAPARTE ».

La face arrière est pareillement organisée, le cartouche central représente le dieu de la Guerre casqué et armé avec dans les cieux un soleil rayonnant, au-dessus du cartouche, un Hercule de profil tenant sur son épaule une massue, et en partie basse un globe terrestre sur fond de trophées militaires avec peau du lion de Némée servant de socle et sur le deuxième tiers de la lame, est inscrite dans le damas « PREMIER CONSUL ».

Fourreau est en bois gainé de galuchat gris avec couture à ressort en fils de cannetilles d'argent doré, à trois garnitures en vermeil et acier. Longueur totale 81,8 cm.

Chappe en vermeil à entrée de cuvette non débordant, la partie haute est lisse, gravée « Manufre Imple / à Versailles / Boutet et Fils ». En partie basse, la chappe est complétée d'un bracelet de bélière de forme ovoïde dont le centre est décoré d'une grande palmette bordée d'une moulure plate et séparée de la moulure extérieure par un décor ajouré. De part et d'autre du bracelet, un cartouche est décoré d'une tête de lion, le cartouche intérieur au sabre est muni d'un anneau de suspension. H de la chappe 12,4 cm, H du bracelet de bélière 6,7 cm, H des cartouches latéraux 2,2 cm, largeur extérieure de l'anneau 1,8 cm, H de l'anneau 1,6 cm, largeur de la chappe sur sa partie supérieure 3,8 cm, largeur totale du bracelet de bélière 5,2 cm.

Garniture du centre du fourreau en forme de bracelet de bélière identique au bracelet de la chappe. H du bracelet 6,8 cm, largeur 4,9 cm.

En partie basse du fourreau, une bouterolle de 23 cm de haut, est terminée par un dard en acier mouluré, H du dard 1,2 cm à son extrémité, H totale du dard 4 cm, largeur du dard 3,7 cm, épaisseur du dard en partie haute 4 mm et en partie basse 6 mm. Largeur de la bouterolle en partie haute 4,2 cm, et en partie basse 2,8 cm.

Bouterolle richement décorée de lyres, palmettes, fleurons, feuilles d'acanthe, dessins géométriques et en partie basse d'une suite d'écailles.

H totale de la bouterolle et du dard 24,2 cm.

France.

Premier Empire.

Le sabre est en bon état, la lame est légèrement épointée, les plaquettes de nacre sont complètes et d’origine, restaurées par collage, restauration réalisée par Monsieur Olivier Morel, restaurateur d’œuvre d’art (spécialiste en métaux), qui a consisté en un nettoyage, avec démontage de la poignée pour recoller les parties en nacre de la fusée, qui étaient fendues. Mais aucune de ces parties n’a été refaite, ni remplacée.

Le fourreau est en bon état, le galuchat est légèrement rétréci à ses extrémités avec quelques manques en partie basse, la couture à ressort est oxydée, la bouterolle comporte quelques manques latéraux d'environ 3 cm de haut à l'extérieur et 6 mm à l'intérieur.

NOTE

« Mon sabre est le garant de la paix publique » Napoléon Bonaparte

Assemblée des Anciens, palais des Tuilleries, 18 brumaire 1799

Ce sabre exceptionnel incarne à la fois une excellence « à la française », la mythique campagne d’Égypte, l’ascension de Napoléon Bonaparte et la naissance d’une légende. Si le bicorne est représentatif de sa silhouette, le sabre est le symbole le plus cher à Napoléon. Ce sabre l’a accompagné pendant toutes années de l’exercice de son pouvoir.

Objet historique de premier plan. Tant par son style directement issu de l’influence ottomane de la campagne d’Égypte, que par son appartenance historique.

Il est emblématique d’un nouveau style qui ne durera qu’une dizaine d’années et qui est intimement lié à la légende de Napoléon : « le style retour d’Égypte », avec des sabres désormais à “la Turque”. Il est d’une qualité exceptionnelle. Un parfait exemple de l’excellence à la française. C’est un véritable chef-d'œuvre, un travail d’orfèvre, réalisé par le plus prestigieux fourbisseur de l’époque.

Entre 1802 et 1803, Bonaparte commande ce sabre à Nicolas-Noël Boutet, « directeur-artiste » de la Manufacture de Versailles. Si les archives de cette Manufacture ont été détruites, la lame, forgée à la Manufacture de Klingenthal, gravée et signée « Isch Graveur An XI » (23 septembre 1802 - 22 septembre 1803), permet de dater la commande. Cette lame entièrement damasquinée avec, au centre de chacune des faces, une finition exceptionnelle qui laisse apparaître de manière subtile, dans un damas travaillé différemment, l’inscription « N BONAPARTE » d’un côté, et de l’autre « PREMIER CONSUL ». Il existe peu de lame de sabre portant ce type d’inscription. Certains généraux ont fait inscrire leur nom sur leurs sabres ; un sabre ayant appartenu au Roi Joseph Bonaparte, Roi de Naples (1806-1808), possède une lame de ce type avec l’inscription « J NAPOLÉON / ROI DE NAPLES », montée avec un sabre de fabrication italienne, actuellement conservé dans une collection privée.

Bonaparte est Premier Consul. Il s’adresse à Nicolas-Noël Boutet car celui-ci est réputé pour son travail d’exception. Un travail d’orfèvre. Il est d’ailleurs reconnu comme étant le plus grand arquebusier de son temps. Le directeur artiste de la manufacture de Versailles mis en chantier cette prestigieuse commande, elle fut terminée après que le Consulat ait cédé la place à l’Empire le 18 mai 1804, d’où la signature sur le fourreau : Manufacture Impériale de Versailles. Ce sabre à très certainement contenté le nouvel Empereur au delà de ses espérances, car il le conserva durant tout son règne impérial ! Il en commanda même un second exemplaire strictement identique, à l’exception, du décor du talon de la lame.

Ces deux sabres sont conservés par l’Empereur durant tout son règne, il ne s’en est séparés pour récompenser la loyauté ! L’un offert à un comte russe, le lieutenant général Pavel Andreevich Chouvalov, qui sauva la vie de l’Empereur lorsqu’il l’escorta pour son premier exil au printemps 1814. L’exemplaire présenté aujourd’hui, offert à Emmanuel de Grouchy, en remerciement de sa loyauté, lorsqu’il le nomma Maréchal de France en avril 1815.

PROVENANCE

Ce sabre provient en ligne directe de la seconde sœur du Maréchal Grouchy, Charlotte Félicité de Grouchy ( 1768-1844), épouse de Pierre Jean Georges Cabanis (1757-1808).

- puis de leur fille Geneviève Aminte Cabanis (1793-1876), épouse de Jean-Pierre Hecquet d'Orval (1783-1859)

- puis du fils de celle-ci Émile Hecquet d'Orval (1816-1887), époux de Cécile Marchand de la Martellière (1828-1900)

- puis du fils d'Émile, Fernand Hecquet d'Orval (1851-1911), époux de Joséphine Catherine Hupmann Von Valbella (1856-1920)

- puis le fils de Fernand, Honoré Hecquet d'Orval (1892-1950), époux de Annette Marie Josèphe Le Pelletier (1898-1980)

- puis la fille de Honoré, Nadine Hecquet d'Orval (1930-2005), épouse de Jean-Noël de Lipkowski (1920-1997)

HISTORIQUE DU SABRE

PRÉAMBULE : LA CAMPAGNE D’ÉGYPTE 1798-1801

Le bilan militaire et diplomatique est désastreux. Une armée composée des meilleurs soldats de la République s'est peu à peu volatilisée dans le désert ; l'Empire ottoman, allié traditionnel de la France, s'est tourné vers l'Angleterre.

Mais le bilan scientifique et artistique est exceptionnel. Le matériel rassemblé par les savants emmenés par Bonaparte, publié en vingt volumes entre 1809 et 1828, constitue une œuvre monumentale, connue sous le titre de "Description de l'Égypte". Toute l'égyptologie moderne en est issue. La découverte de la pierre de Rosette, à elle seule, permet en moins de vingt-cinq ans de déchiffrer l'écriture hiéroglyphique demeurée incompréhensible depuis plus de quatorze siècles.

Le pays lui-même n'est pas sans tirer des avantages de l'expédition. Les réformes opérées par Bonaparte durant son séjour, les réalisations laissées derrière eux par les Français, lui donnent une avance technique sur ses voisins qui favorise son relatif décollage des décennies suivantes.

Pour la France enfin, l'expédition fonde son influence culturelle dans la région, qui perdure durant tout le XIXème siècle.

18 BRUMAIRE AN VIII

Le coup d'État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799), souvent abrégé en coup d'État du 18 Brumaire, organisé par Emmanuel-Joseph Sieyès et exécuté par Napoléon Bonaparte, avec l'aide décisive de son frère Lucien, marque la fin du Directoire et de la Révolution française, et le début du Consulat.

Le 14 mai 1804, le Consulat cède la place au Premier Empire, qui est proclamé le 18 mai 1804.

BONAPARTE ET LE POUVOIR

Bonaparte, c’est l’ambition. Il a commencé à la ressentir dès la campagne d’Italie, puis il a voulu aller

porter un coup décisif en Égypte, et atteindre la puissance anglaise. C’est là qu’il a écrit sa légende, bien mieux qu’auparavant, bien mieux qu’ailleurs. Il devient le héros national grâce aux bulletins de victoire provenant de l’Orient. Lorsque les mauvaises nouvelles du Directoire lui arrivent, il décide de rentrer pour « chasser les avocats et prendre le gouvernement de la France ».

Bonaparte débarque à Fréjus le 9 octobre 1799. L’abbé Emmanuel-Joseph Sieyès pense qu’il faut changer de constitution. Le général Moreau lui recommande le général Bonaparte. En effet c’est, selon lui, l’homme de la situation pour mener à bien le coup d’État.

Sieyès s’adresse d’abord à Paul Barras, qui reste septique face à cette proposition. Barras s’adresse à Bonaparte et lui indique qu’il pense au général Bernouville comme Président de la nouvelle République, ce qui révolte Bonaparte. Lucien Bonaparte réunit chez lui Sieyès et son frère, Sieyès expose la Constitution qu’il envisage. Bonaparte l’interrompt et lui explique à son tour sa vision du nouveau pouvoir. Sieyès avoue à Lucien « Il MANŒUVRE comme sur le champ de bataille ! Mais je ne peux pas me passer de lui ».

Sieyès se charge de parler à des responsables du Conseil des Anciens. Bonaparte lui, consulte les militaires, en premier lieu ses plus fidèles généraux : Sébastiani, Leclerc, Murat ou le général Lebfevre à qui Bonaparte donne le sabre qu’il portait à la bataille des Pyramides, qui se rallient, enthousiasmés par ce projet. Le Ministre de la Police Joseph Fouché est lui aussi d’accord. Seul Bernadotte refuse d’adhérer au Coup d’État. Le général Moreau reste en retrait, ce qui lui vaudra la méfiance de Bonaparte par la suite. Méfiance qui rejaillira sur les proches du général Moreau, dont Grouchy.

Lorsque Bonaparte arrive aux Tuileries devant l’Assemblée des Anciens, il prête serment à la République et s’exclame « Mon sabre est le garant de la paix publique ».

Sieyès avoue à Lucien « il MANŒUVRE comme sur le champ de bataille ! Mais je ne peux pas me passer de lui ».

Sieyès se charge de parler à des responsables du Conseil des Anciens. Bonaparte lui consulte les militaires, en premier lieu ses plus fidèles généraux : Sébastiani, Leclerc, Murat, le général Lebfevre à qui Bonaparte donne le sabre qu’il portait à la bataille des Pyramides, se rallier enthousiasmé à ce projet, le Ministre de la Police Joseph Fouché et lui aussi d’accord, seul Bernadotte refuse d’adhérer au Coup d’État. Le général Moreau reste en retrait, ce qui lui vaudra la méfiance de Bonoprte par la suite, méfiance qui rejaillira sur les proches deu général Moreau, dont Grouchy

LES ARMES BLANCHES ET BONAPARTE

SYMBOLE DE L’ACCESSION AU POUVOIR

« Il n’y a que deux puissances au monde : le sabre et l’esprit… » Napoléon Bonaparte